Marsch fürs Leben in München – kleiner, radikaler, vernetzter

Artikel von firm (2025)

Am 3. Mai 2025 fand in München der mittlerweile fünfte sogenannte „Marsch fürs Leben“ statt. Die Veranstaltung, organisiert vom Verein „Stimme der Stillen“, fiel in diesem Jahr kleiner aus als angekündigt. Statt der behaupteten 6.000 Teilnehmenden, die Moderator Christian Schumacher von der Bühne aus verkündete, zählten Beobachter*innen etwa 1.800 bis 2.000 Menschen. Viele Teilnehmende trugen religiöse Symbole, einige sogar zwei Schilder – offenbar waren mehr Materialien vorbereitet worden, als benötigt wurden. Bereits im Vorfeld deutete sich ein Rückgang der Mobilisierung an: Die Veranstaltenden wirkten zurückhaltender als in den Vorjahren, sowohl in ihrer öffentlichen Präsenz als auch in der Bewerbung des Marsches. Trotz dieser geringeren Beteiligung bleibt der Münchner Marsch ein zentraler Termin für die deutschsprachige Anti-Choice-Szene.

Plattform für extreme und christliche Rechte

Der Großteil der Teilnehmenden stammte wie in den Vorjahren aus dem Spektrum klassischer „Lebensschützer*innen“, deren Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen primär religiös motiviert ist. Verschiedene Organisationen wie „Kaleb“, „Sundaysforlife“, die „Aktion Lebensrecht für Alle“ oder die „Stiftung Ja zum Leben“ informierten über ihre Arbeit, boten Merchandise an und prägten das Bild des Marsches mit christlichen Symbolen, Fahnen und Kreuzen.

Auffällig war jedoch die wachsende Präsenz extrem rechter Akteure. Unter den Teilnehmenden befanden sich mehrere Vertreter der AfD sowie Mitglieder der „Identitären Bewegung“. Zu ihnen zählte unter anderem der AfD-Landtagsabgeordnete Franz Schmid, der im Vorfeld von einem „moralischen Verfall“ in Deutschland sprach, sowie Tim Schulz, AfD-Funktionär aus dem Kreisverband München-Land mit Verbindungen zur IB. Auch jüngere rechte Aktivist*innen, die zuletzt bei Demonstrationen der extrem rechten Bewegung „Gemeinsam für Deutschland“ in Erscheinung getreten waren, nahmen teil. Sie provozierten wiederholt Gegendemonstrierende und zeigten dabei Handzeichen, die international als rassistische „White Power“-Geste diskutiert werden.

Verschwörungserzählungen und Holocaustrelativierung

Verschwörungsideologische Narrative waren auch in diesem Jahr ein zentrales Element des Marsches. So sprach Franz Schmid in den sozialen Medien von „denen da oben“, während Kristijan Aufiero, Geschäftsführer der Organisation „profemina-1000plus“, in seiner Rede die Vorstellung einer einflussreichen „Abtreibungslobby“ bemühte. Aufiero, der zuletzt als Sachverständiger für die AfD im Bundestags-Rechtsausschuss auftrat, beklagte, dass „Abtreibungsaktivisten“ angeblich die öffentliche Debatte und die Kultur dominieren würden – in Medien, Politik, Bildungseinrichtungen und sogar Teilen der Kirchen. Seine Rhetorik folgt einem klaren Gut-gegen-Böse-Schema. Wer für reproduktive Selbstbestimmung eintritt, wird in seinen Ausführungen als gewissenlos, manipulierend und gefährlich dargestellt.

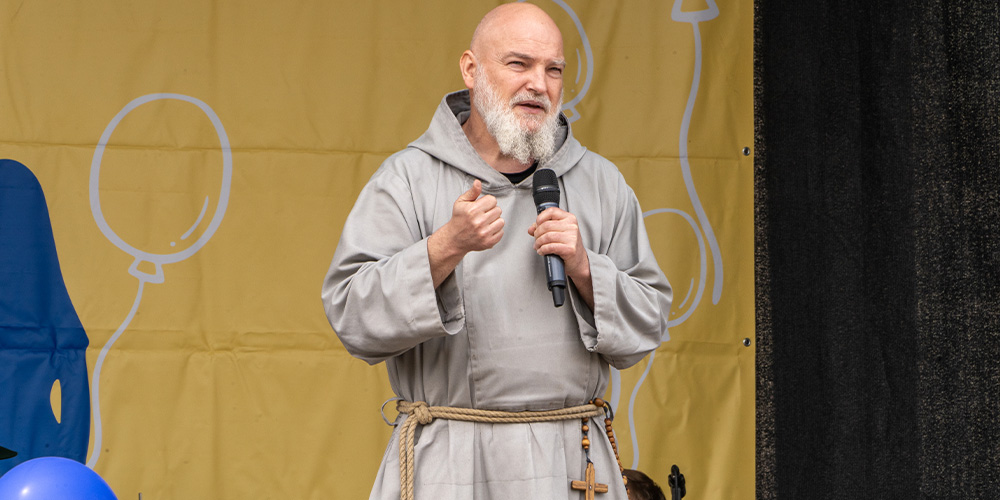

Grenzüberschreitend wurde es erneut durch Holocaustrelativierungen. Der Franziskaner Paulus-Maria Tautz, bekannt für die Verbreitung tradierter Geschlechterrollen auf Männerkonferenzen, zog einen Vergleich zwischen dem Konzentrationslager Dachau und dem heutigen Protest gegen Schwangerschaftsabbrüche. In seiner Rede sagte er wörtlich: „Stellt euch vor, in Dachau, KZ Dachau, wären tausende Menschen draußen gewesen, hätten gebetet und gesagt: Ihr bringt hier unsere Priester nicht um. Dafür stehen wir. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen zu sagen: Wir kämpfen fürs Leben. Wir treten ein.“ Tautz’ Aussagen relativieren die nationalsozialistischen Verbrechen, indem sie ihr Engagement gegen reproduktive Rechte in den historischen Kontext des KZ Dachau setzen. Dabei wird nicht nur die Einzigartigkeit des Holocaust missachtet, sondern auch versucht, den „Lebensschutz“ als moralisch gleichwertigen Widerstand darzustellen – ein Missbrauch historischer Erinnerungsorte für ideologische Zwecke.

Internationaler Schulterschluss

Ein weiterer Redner war Ángel Ceballos, der die Rolle des Betroffenen übernahm. Die Geschichte des Mexikaners – die Depression nach der Abtreibung seiner damaligen Partnerin – diente als emotionalisierendes Beispiel für die angeblich traumatisierende Wirkung von Schwangerschaftsabbrüchen auf Männer. Ceballos bezeichnete Abtreibung als moralisch verwerflich und lehnt ihren rechtlichen Schutz als Gesundheitsleistung grundsätzlich ab. Auch das Grußwort der US-amerikanischen Anti-Choice-Aktivistin Lila Rose markierte eine Verschärfung der Tonlage. In ihrer Videobotschaft erklärte sie, dass Schwangerschaftsabbrüche kein Recht seien – Reformen reichten nicht, Ziel müsse ein vollständiges Verbot sein. Rahmenprogramm und Mobilisierungsstrategie Bereits am Vorabend des Marsches fanden mehrere Veranstaltungen statt. Die Organisation „ProLife Europe“, ein europäisches Netzwerk, das gezielt junge Menschen in Schulen und Hochschulen für Anti-Choice-Positionen mobilisieren will, lud Jugendliche zu einem Vortrag zur „Theologie des Lebens“ ein. Die „Alliance Defending Freedom“ (ADF), eine international aktive, christlich-fundamentalistische Organisation mit Sitz in den USA, die sich weltweit gegen Abtreibung, LGBTQ+-Rechte und geschlechtergerechte Bildung engagiert, veranstaltete im Haus der Bayerischen Wirtschaft eine Diskussionsrunde zum Thema „Meinungsfreiheit“ mit Vertreterinnen aus dem Anti-Choice-Milieu, darunter Kristijan Aufiero und Silja Fichtner („Stimme der Stillen“). Parallel dazu referierte Kai Witzel von der „Jugend für das Leben“, einer Initiative aus dem Umfeld der Lebensschutzbewegung in Österreich und Deutschland, über „Autonomie und Sterben“. Ein geplanter sogenannter „Outreach“ auf dem Marienplatz, bei dem Aktivistinnen mit Passant*innen über Schwangerschaftsabbrüche ins Gespräch kommen wollten, fand nicht wie vorgesehen statt.

Ideologischer Schulterschluss statt breiter Mobilisierung

Der diesjährige „Marsch fürs Leben“ in München fiel kleiner aus, war aber ideologisch geschlossener und radikaler als in den Vorjahren. Die verstärkte Beteiligung extrem rechter Akteur*innen, der Schulterschluss mit christlich-fundamentalistischen Kräften und das Verbreiten verschwörungsideologischer Narrative markieren eine gefährliche Entwicklung. Auch wenn die Zahl der Teilnehmenden rückläufig war, zeigt sich: Die Szene ist gut vernetzt, medial erfahren – und bereit, für ihren Kulturkampf die Grenzen des Sagbaren weiter zu verschieben.